定番を見事に再現する芸 ― 2019年12月20日 19:04

14日、午前中の文学講座終了後、図書館の前にある小さなパン屋で買ったパンを地下鉄のホームでほおばり、東池袋から麹町へと向かった。この日、紀尾井小ホールで開かれる女流義太夫演奏会を聴くためである。演目はもちろん『仮名手本忠臣蔵』だが、その内訳は三・四段目と十・十一段目という、滅多に観られない組合せだった。これは事件の発端と展開、そして結末をかいつまんで語るようなものであり、民衆の心情に沿った人物が活躍する五~九段目が抜けている。いわば、浄瑠璃が持つ情念より『忠臣蔵』の物語展開を重視したものと言えるだろう。ある意味で形式化した伝統芸能そのものの紹介に過ぎないようにも思える。

しかし、有名ではあるが見方によっては(つまり市井の者には)地味な場面とも感じられる部分の抜き読みも、それを演じる人の技量で随分と違ったものになることを今回は教えられた。四段目の判官切腹の段、語るのは竹本駒之助師。「浮き世なれ」で始まる冒頭から、いきなり上使の到着へと話は跳ぶが、酒でも飲みながらと上使を戯れ言(ざれごと)で迎える判官が“御書”(つまり切腹の上意)を聞くなり羽織を脱ぎ死に装束となって覚悟を見せる場面など、節の巧みさや声色・韻律、そして“間”など、練られた語り芸を余すところなく聴かせる。それは何度も聴いて良く知っている人にさえ、まったく初めて聴くかのような、新鮮な驚きに満ち溢れるリアリティなのだ。だから、人形のいない舞台に物語が起ち上がってくる。観客の想像力を引き上げる力とでもいうのだろうか。

一方、十段目天河屋の段を語った竹本越孝(こしこう)さんは、八面六臂(はちめんろっぴ)の演劇的な芸風で、とことん見せるとでも言うような振り幅の大きい舞台だった。艶のある声で節をうなるかと思えば、男勝りの台詞も出る。観客は時に激しい語りに乗せられているような気分になる。その昂揚する瞬間を振り落とされないように支えているのが、音締めの利いた太棹の三味線で対する鶴澤寛也さんだ。以前、「のうじょぎろう」という伝統芸能異種格闘技(?)のようなイベントでこの二人の口演を聴いたことがある。演目の違いによるのかもしれないが、その時よりもさらに一段とエネルギッシュに溢れていたように感じた。

少し前から、今年初めに亡くなった橋本治の『浄瑠璃を読もう』を読み始めているが、登場人物へ仮託する思いは江戸時代の人間の方がはるかに強かったから、切り離された歴史知識ではなく、いわば日常生活の延長線上に見える景色を眺めていたようなものだったのだろう。その片鱗が今に残っている。

もう一つ付け加えれば、IR施設の中に“賭場”を開くより、邪魔者扱いされている大阪から“文楽”を引き継いで横浜に新しい伝統文化継承施設を模索した方が、はるかに国際都市としての評価は上がることだろう。

しかし、有名ではあるが見方によっては(つまり市井の者には)地味な場面とも感じられる部分の抜き読みも、それを演じる人の技量で随分と違ったものになることを今回は教えられた。四段目の判官切腹の段、語るのは竹本駒之助師。「浮き世なれ」で始まる冒頭から、いきなり上使の到着へと話は跳ぶが、酒でも飲みながらと上使を戯れ言(ざれごと)で迎える判官が“御書”(つまり切腹の上意)を聞くなり羽織を脱ぎ死に装束となって覚悟を見せる場面など、節の巧みさや声色・韻律、そして“間”など、練られた語り芸を余すところなく聴かせる。それは何度も聴いて良く知っている人にさえ、まったく初めて聴くかのような、新鮮な驚きに満ち溢れるリアリティなのだ。だから、人形のいない舞台に物語が起ち上がってくる。観客の想像力を引き上げる力とでもいうのだろうか。

一方、十段目天河屋の段を語った竹本越孝(こしこう)さんは、八面六臂(はちめんろっぴ)の演劇的な芸風で、とことん見せるとでも言うような振り幅の大きい舞台だった。艶のある声で節をうなるかと思えば、男勝りの台詞も出る。観客は時に激しい語りに乗せられているような気分になる。その昂揚する瞬間を振り落とされないように支えているのが、音締めの利いた太棹の三味線で対する鶴澤寛也さんだ。以前、「のうじょぎろう」という伝統芸能異種格闘技(?)のようなイベントでこの二人の口演を聴いたことがある。演目の違いによるのかもしれないが、その時よりもさらに一段とエネルギッシュに溢れていたように感じた。

少し前から、今年初めに亡くなった橋本治の『浄瑠璃を読もう』を読み始めているが、登場人物へ仮託する思いは江戸時代の人間の方がはるかに強かったから、切り離された歴史知識ではなく、いわば日常生活の延長線上に見える景色を眺めていたようなものだったのだろう。その片鱗が今に残っている。

もう一つ付け加えれば、IR施設の中に“賭場”を開くより、邪魔者扱いされている大阪から“文楽”を引き継いで横浜に新しい伝統文化継承施設を模索した方が、はるかに国際都市としての評価は上がることだろう。

記憶として残る詩想 ― 2019年12月21日 19:06

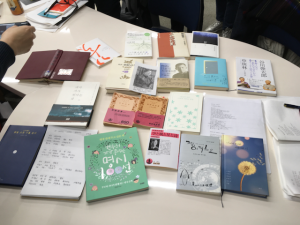

少しずつ遡って13日。四谷三丁目の韓国文化院で読書会があった。3回シリーズのうちの最終回で、この日は課題本はなく、参加者それぞれが好きな「詩」を持ち寄って紹介するという形式だった。今年はホームページで申し込んだイベントが11月のミュージカルしかなく、それも落選したので、ずいぶん久しぶりの訪問だ。カレンダーを見たら映画『哭声』(コクソン)以来だった。

モデレーターは姜信子さん。企画・提案した金承福さんも同席した。会の進行は日本語で行われ、15人ぐらいの参加者のうち韓国人は三人、“在日”は二人という構成だった。冒頭『公無渡河歌』という朝鮮の古謡の紹介があって、その歌詞に含まれる“ニム”から『ニムの沈黙』に話は移り、韓龍雲から同世代の作家李箱の詩「烏瞰圖」(오감도:オガンド)が紹介された。近代日本語が翻訳(西洋との葛藤)から生まれたとすれば、韓国の近代詩は日本語との葛藤から生まれたものが多い。言葉というより記号としての“日本語”を破壊する日本語の表現もそこには生まれたし、それを意識的に引き継いだ仕事の一つが金時鐘の『再訳 朝鮮詩集』ではないかという。

さて、それぞれ持ち寄った詩集から紹介することになって、私は二冊のうち『再訳 朝鮮詩集』ではなく尹東柱の『空と風と星と詩』を採り上げることになった。選んだのは「雪降る地図」である。姜さん曰く、北間島で育った尹東柱は純粋な半島人というより、“在日”にも近い移民二世のような立場であったと考える方が良いかも知れないとのこと。当日私が持っていったのは金時鐘が訳した岩波文庫版で、前半に日本語翻訳、後半に漢字交じりのハングルの原詩が載っている。立教大学の追悼イベントで詩人を知ってまもない頃にこの文庫本が出て、その編集手法に驚き、何冊も買っては知人に配ったことを話した。

そもそもは『再訳 朝鮮詩集』の前書きにある金時鐘さんの言葉に引っかかっていた。少し長いが引用する。

「私はいまもって植民地下の自分を育てあげた宗主国の言語、日本語の呪縛から自由でない。皇国少年として自分の国の言葉を捨て去っていた私にとって、『朝鮮詩集』の再訳を試みるということはそのまま、自分の原語への立ち帰りを図ることであり、「解放(終戦)」からこのかた抱きつづけた自己課題への、六十年越しの取組みであることに私の再訳の理由は尽きる。母語から切り離されていた私が、青春の走りに金素雲氏の玄妙な日本語によってそこはかとなく魅入られた朝鮮近代詩の、今に滞っている情感を見究めたい、という思いもそこにはむろん絡んでいる。」

この“滞っている情感”が、詩集の中で触れられること多い“雪”に重なり、それが記憶とつながる共通した詩想として感じられ、尹東柱の「雪降る地図」も併せて採り上げた次第だった。“順伊(スニ)”と別れた記憶が、いつまでも詩人の中に解けずに記憶として残り続ける。それは奪われた言葉に残すに相応しい風景だったと言えるのではないだろうか。

読書会は参加者から多くの詩や詩人の紹介が続いた。多くの発言が交換されたので、いずれまた開かれることになりそうだ。

モデレーターは姜信子さん。企画・提案した金承福さんも同席した。会の進行は日本語で行われ、15人ぐらいの参加者のうち韓国人は三人、“在日”は二人という構成だった。冒頭『公無渡河歌』という朝鮮の古謡の紹介があって、その歌詞に含まれる“ニム”から『ニムの沈黙』に話は移り、韓龍雲から同世代の作家李箱の詩「烏瞰圖」(오감도:オガンド)が紹介された。近代日本語が翻訳(西洋との葛藤)から生まれたとすれば、韓国の近代詩は日本語との葛藤から生まれたものが多い。言葉というより記号としての“日本語”を破壊する日本語の表現もそこには生まれたし、それを意識的に引き継いだ仕事の一つが金時鐘の『再訳 朝鮮詩集』ではないかという。

さて、それぞれ持ち寄った詩集から紹介することになって、私は二冊のうち『再訳 朝鮮詩集』ではなく尹東柱の『空と風と星と詩』を採り上げることになった。選んだのは「雪降る地図」である。姜さん曰く、北間島で育った尹東柱は純粋な半島人というより、“在日”にも近い移民二世のような立場であったと考える方が良いかも知れないとのこと。当日私が持っていったのは金時鐘が訳した岩波文庫版で、前半に日本語翻訳、後半に漢字交じりのハングルの原詩が載っている。立教大学の追悼イベントで詩人を知ってまもない頃にこの文庫本が出て、その編集手法に驚き、何冊も買っては知人に配ったことを話した。

そもそもは『再訳 朝鮮詩集』の前書きにある金時鐘さんの言葉に引っかかっていた。少し長いが引用する。

「私はいまもって植民地下の自分を育てあげた宗主国の言語、日本語の呪縛から自由でない。皇国少年として自分の国の言葉を捨て去っていた私にとって、『朝鮮詩集』の再訳を試みるということはそのまま、自分の原語への立ち帰りを図ることであり、「解放(終戦)」からこのかた抱きつづけた自己課題への、六十年越しの取組みであることに私の再訳の理由は尽きる。母語から切り離されていた私が、青春の走りに金素雲氏の玄妙な日本語によってそこはかとなく魅入られた朝鮮近代詩の、今に滞っている情感を見究めたい、という思いもそこにはむろん絡んでいる。」

この“滞っている情感”が、詩集の中で触れられること多い“雪”に重なり、それが記憶とつながる共通した詩想として感じられ、尹東柱の「雪降る地図」も併せて採り上げた次第だった。“順伊(スニ)”と別れた記憶が、いつまでも詩人の中に解けずに記憶として残り続ける。それは奪われた言葉に残すに相応しい風景だったと言えるのではないだろうか。

読書会は参加者から多くの詩や詩人の紹介が続いた。多くの発言が交換されたので、いずれまた開かれることになりそうだ。

ジョーカーを生み出す社会 ― 2019年12月25日 19:08

過日、かながわ県民センターで留学生への日本語レッスンを終えた後、久しぶりに映画館へ足を運んだ。桜木町駅にほど近いブルク13というシネコンである。観たのは『ジョーカー』。あの「バットマン」の外伝である。「バットマン」と言えば、私の世代ならテレビから観始めた人も多いシリーズだが、敵役(かたきやく)「ジョーカー」はジャック・ニコルソンが演じた映画版の記憶が新しい。今回の作品は、架空の都市ゴッサムを舞台にしているところは同じだが、バットマンは出ない。主人公であるジョーカーが一介の貧しい青年から冷酷無比な殺人者に変貌するまでの成長譚(?)である。以下“ネタバレ”そのものです。未見の方はスルーして下さい。

アメリカンコメディから始まった人気作だけに、いろいろな隠喩はあるのだろうが、それは良くわからない。ただ、ストーリーそのものに特別変わったところは見当たらなくて、だからと言えるかどうかはわからないが、物語へは入りやすい。たとえば、ストリートチルドレンにからかわれる底辺労働者はチャップリンの無声映画を思い出す。コメディアンを目指しているものの、テレビ番組の口さがない司会者のようには世の中をうまく立ち回ることができない。格差社会が進行して、みんなが不機嫌な顔を示す中、バスに乗り合わせた黒人の子供は主人公アーサーの剽(ひょう)げた仕草に笑うが、結局は母親に咎(とが)められてしまう。架空の町ではあるが平均的なダウンタウンの下を走る地下鉄でも、鬱屈した会社員らによる集団暴力が発生し、殺伐とした今の社会を表している。

障害を持ちながら母親を介護し、売れない芸人が集まる代理店から仕事をもらい、孤立してかつかつの生活を送っていた彼が、同僚からもらった“銃”の“暴力”によって次第に“権威者”へと変貌していく。かすかな対人機会でもあった精神治療が受けられなくなり、社会の抑圧に“無目的”な笑いで応えるようになる。繰り返し出てくるダンスシーンは、彼の妄想が拡大していく様子を示しているように見えた。

彼が犯したテレビショーでの公開殺人は、ピエロの面をかぶり暴徒化した群衆を集め、その中の名もない一人が“善意”を標榜する政治家を殺す。仮面をかぶった匿名の人間が方向を失ったまま成り行きに身を任せて動くようになると、もう誰にも止められない。最後のシーンは“彼”の声を真摯に聴こうとした者さえも犠牲者となったことを暗示するように見えた。怖い映画である。

アメリカンコメディから始まった人気作だけに、いろいろな隠喩はあるのだろうが、それは良くわからない。ただ、ストーリーそのものに特別変わったところは見当たらなくて、だからと言えるかどうかはわからないが、物語へは入りやすい。たとえば、ストリートチルドレンにからかわれる底辺労働者はチャップリンの無声映画を思い出す。コメディアンを目指しているものの、テレビ番組の口さがない司会者のようには世の中をうまく立ち回ることができない。格差社会が進行して、みんなが不機嫌な顔を示す中、バスに乗り合わせた黒人の子供は主人公アーサーの剽(ひょう)げた仕草に笑うが、結局は母親に咎(とが)められてしまう。架空の町ではあるが平均的なダウンタウンの下を走る地下鉄でも、鬱屈した会社員らによる集団暴力が発生し、殺伐とした今の社会を表している。

障害を持ちながら母親を介護し、売れない芸人が集まる代理店から仕事をもらい、孤立してかつかつの生活を送っていた彼が、同僚からもらった“銃”の“暴力”によって次第に“権威者”へと変貌していく。かすかな対人機会でもあった精神治療が受けられなくなり、社会の抑圧に“無目的”な笑いで応えるようになる。繰り返し出てくるダンスシーンは、彼の妄想が拡大していく様子を示しているように見えた。

彼が犯したテレビショーでの公開殺人は、ピエロの面をかぶり暴徒化した群衆を集め、その中の名もない一人が“善意”を標榜する政治家を殺す。仮面をかぶった匿名の人間が方向を失ったまま成り行きに身を任せて動くようになると、もう誰にも止められない。最後のシーンは“彼”の声を真摯に聴こうとした者さえも犠牲者となったことを暗示するように見えた。怖い映画である。

あらゆるところにあるハラスメント ― 2019年12月26日 19:09

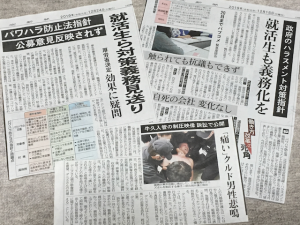

このところ、身近にあった様々な懸案がいくつか解決したこともあって、捨てずに残していた新聞を久しぶりにざっと見返してみた。先々週15日の1面記事に学生の緊急座談会が載っている。女性活躍・ハラスメント規制法の施行を前にして企業向けの対策指針案が公表されたのを受けて、パブコメを呼び掛けている学生を含む女子学生3人が自らの体験と指針案への意見を述べている。率直な物言いと語り口のままに疑問や感想が掲載されていて、1面記事ではあまり見られない大胆な構成に少し驚いた。3面に座談会の続きと解説があって、下請けのフリーランスを含む“働く以前”の“働き方改革”の矛盾や問題点を取り上げて、「若者の心をつぶす就活と決別すべき」だと締めている。

その9日後、同じ1面で「就活生らを対象とすべきだ」とする公募意見が反映されないままの指針を厚労省の審議会が正式決定したと報じている。労働政策へのパブコメが通常の30倍近い1139件にも上ったが、そのほとんどは無視され、パワハラ加害者の刑事罰や採用企業への損害賠償など、責任の対象となることから逃げる経済界の意向ばかりが残る結果となった。

日本語の学習を支援している海外からの留学生にも日本での就職を視野に就活を進めている人が増えている。経験も知識も乏しい私には、所属しているNPOが知らせてくれる情報の提供や、エントリーシートの日本語チェックぐらいしかできないが、彼女らが同調圧力の強いこの国の精神風土に育った企業人と顔を突き合わせて過ごす日々は、さぞ大変なことだろうと想像することはできる。おそらくは、一服の清涼剤にもならないが、少しは気を許せる程度の人間関係を作った結果、卒業し就職してからも非留学生日本語学習会員としてレッスンを継続することになった背景には、この国で仕事を探し、仕事を続ける上での対人ストレスが強く存在することも関係しているのだろう。

ましてや、雇用をちらつかせてハラスメントを行う“オヤジ”どもが日本人の若い就活生に向ける態度は、ビザが更新できずに“不法滞在”状態となった外国人に向ける入管職員の「暴力」にもつながる、みじめな権威主義の恥ずべき姿に映る。

その9日後、同じ1面で「就活生らを対象とすべきだ」とする公募意見が反映されないままの指針を厚労省の審議会が正式決定したと報じている。労働政策へのパブコメが通常の30倍近い1139件にも上ったが、そのほとんどは無視され、パワハラ加害者の刑事罰や採用企業への損害賠償など、責任の対象となることから逃げる経済界の意向ばかりが残る結果となった。

日本語の学習を支援している海外からの留学生にも日本での就職を視野に就活を進めている人が増えている。経験も知識も乏しい私には、所属しているNPOが知らせてくれる情報の提供や、エントリーシートの日本語チェックぐらいしかできないが、彼女らが同調圧力の強いこの国の精神風土に育った企業人と顔を突き合わせて過ごす日々は、さぞ大変なことだろうと想像することはできる。おそらくは、一服の清涼剤にもならないが、少しは気を許せる程度の人間関係を作った結果、卒業し就職してからも非留学生日本語学習会員としてレッスンを継続することになった背景には、この国で仕事を探し、仕事を続ける上での対人ストレスが強く存在することも関係しているのだろう。

ましてや、雇用をちらつかせてハラスメントを行う“オヤジ”どもが日本人の若い就活生に向ける態度は、ビザが更新できずに“不法滞在”状態となった外国人に向ける入管職員の「暴力」にもつながる、みじめな権威主義の恥ずべき姿に映る。

中天にある奈落の世界 ― 2019年12月27日 19:10

今年、都心を抜けて山手線の東北側へ行くことが多かった。駒込や鶯谷、亀戸や北千住など、江戸の地名を残しているところを訪ねては、古典や伝統芸能などを聴いて回った。西新井もその一つである。電車を乗り換えて、お大師様に詣でたわけではなく、近年住みやすいと外国人にも評判の足立区が、子供のための体験型複合施設として建てた「ギャラクシティ」で開かれるイベントに参加した。細かく言えば、そこにあるプラネタリウムを使ったドーム映像の上映と、その内容に繋がりのある古典劇の上演を観たのである。題して「冥界(かくりよ)から現世(うつしよ)へ」。

西新井駅で降りたのは初めてだ。駅南側にある大きなショッピングモールで夕食を済ませ、北側の「こども未来創造館」へ向かう。プラネタリウムは、その昔、渋谷の東急文化会館や桜木町の青少年センターで観たそれよりも、ずっと臨場感のある大きなスクリーンになっていた。観客席も急な角度で設置され背もたれは大きく反らない。もちろん、映し出される映像の明度・精細度も格段に上がっている。

長く映像関係の仕事をしてきたものの、大画面や臨場感にさほどの魅力を感じない質ではあるが、おそらく初めて観たドーム映像には強い没入感があった。それは上映された『HIRUKO』の内容によるところが大きい。日本の神話、その国生みの過程で最初に生まれた未熟児“ヒルコ”を題材に、顔ならぬ“顔”や声ならぬ“声”、そして身体全体で示すような肉体表現と自然を模したような様々な映像が渾然一体となった不思議な作品である。

ドーム映像は座っている身体に正対するというより、上から覆い被さってくるか、奈落(あるいは宇宙)の果てへと墜ちていくような感覚に包まれる。特に、映し出されるものが、息が継げない魚や、声が出せない顔、自由に動かせない身体など、何かに強い抑制を受けたものだと、観ている側も“金縛り”に似た感覚を持つ。その頂点が白い枯れ木で覆われて葬られるようなシーンだった。そして、生まれたばかりの血にまみれた身体を表すような衣装をまとい、何か見えないものに押さえつけられながら進む身体の動作や移動の果てに、奈落のような“天”が待ち構えているように思えた。

イベントの後半は能楽師安田登さん率いる“ノボルーザ”の舞台「イザナギの冥界下り」。『古事記』の国生み神話を題材に能装束や人形によって行われる台詞劇である。太鼓や笙などのシンプルで深い音を背景にして、国生みまでの二柱の神の遣り取りや、彼らが産み落としてしまった“ヒルコ”が自らの存在の“儚さ”に惑う様子、冥界に下ったイザナミとイザナギの駆け引きなどが描かれる。異形のものへの畏怖を象徴するかのような“ヒルコ”の物語は、隠そうとしても隠しきれない人間の深層を表しているかのように見えた。

西新井駅で降りたのは初めてだ。駅南側にある大きなショッピングモールで夕食を済ませ、北側の「こども未来創造館」へ向かう。プラネタリウムは、その昔、渋谷の東急文化会館や桜木町の青少年センターで観たそれよりも、ずっと臨場感のある大きなスクリーンになっていた。観客席も急な角度で設置され背もたれは大きく反らない。もちろん、映し出される映像の明度・精細度も格段に上がっている。

長く映像関係の仕事をしてきたものの、大画面や臨場感にさほどの魅力を感じない質ではあるが、おそらく初めて観たドーム映像には強い没入感があった。それは上映された『HIRUKO』の内容によるところが大きい。日本の神話、その国生みの過程で最初に生まれた未熟児“ヒルコ”を題材に、顔ならぬ“顔”や声ならぬ“声”、そして身体全体で示すような肉体表現と自然を模したような様々な映像が渾然一体となった不思議な作品である。

ドーム映像は座っている身体に正対するというより、上から覆い被さってくるか、奈落(あるいは宇宙)の果てへと墜ちていくような感覚に包まれる。特に、映し出されるものが、息が継げない魚や、声が出せない顔、自由に動かせない身体など、何かに強い抑制を受けたものだと、観ている側も“金縛り”に似た感覚を持つ。その頂点が白い枯れ木で覆われて葬られるようなシーンだった。そして、生まれたばかりの血にまみれた身体を表すような衣装をまとい、何か見えないものに押さえつけられながら進む身体の動作や移動の果てに、奈落のような“天”が待ち構えているように思えた。

イベントの後半は能楽師安田登さん率いる“ノボルーザ”の舞台「イザナギの冥界下り」。『古事記』の国生み神話を題材に能装束や人形によって行われる台詞劇である。太鼓や笙などのシンプルで深い音を背景にして、国生みまでの二柱の神の遣り取りや、彼らが産み落としてしまった“ヒルコ”が自らの存在の“儚さ”に惑う様子、冥界に下ったイザナミとイザナギの駆け引きなどが描かれる。異形のものへの畏怖を象徴するかのような“ヒルコ”の物語は、隠そうとしても隠しきれない人間の深層を表しているかのように見えた。