再開した日本語教室 ― 2020年10月02日 14:25

昨日、およそ8ヶ月ぶりに港北国際交流ラウンジの日本語教室が開かれた。始業前の検温に始まり、フェイスシールドとマスクを使ったレッスン、終業後の消毒まで、手探りでの船出である。学習者は前年度から引き続く人だけに限り、新規の希望者は当面受け付けない。そのせいか、ボランティアとのマッチングを含め、教室運営そのものは比較的落ち着いている。ただ、混み合う曜日によってはまだ休止が続いているという少し変則的な再開である。

週に一度のことであっても、半年以上間が空くとなかなか元に戻すことは難しい。雑談から始めて少しずつ調子を戻す頃には終わりの時間になっていた。仕事ではないが、言葉を扱う学習支援はいつも気疲れする。マスク越しの長時間の対話も普段のコミュニケーションとは勝手が違い、慣れるまでに苦労した。それでも、発せられる言葉への信頼があるから、それは心地よい疲れだ。

未だ続くコロナ禍の中で、“日本語”が為政者によって貶められる様をずっと眺めてきただけに、そこにわずかな希望をかけてしまうような心持ちでもある。真綿で締めるような“言葉狩り”は、前政権からそのまま引き継がれている。いや増しているのかもしれない。

“女性はいくらでもうそをつける”と自らうそぶく女性議員がいたり、唯々諾々とオフレコの懇談会とやらに出席する記者連中がいたり、政府の方針に反対しているからと学術会議の委員任命に反対する“小役人”がいたりするなど、この国の言葉は劣化の一途をたどっている。それでも、その日本語を学ぼうとしてくれる外国人がいる。少しでも手を差し伸べられたらと思う。

週に一度のことであっても、半年以上間が空くとなかなか元に戻すことは難しい。雑談から始めて少しずつ調子を戻す頃には終わりの時間になっていた。仕事ではないが、言葉を扱う学習支援はいつも気疲れする。マスク越しの長時間の対話も普段のコミュニケーションとは勝手が違い、慣れるまでに苦労した。それでも、発せられる言葉への信頼があるから、それは心地よい疲れだ。

未だ続くコロナ禍の中で、“日本語”が為政者によって貶められる様をずっと眺めてきただけに、そこにわずかな希望をかけてしまうような心持ちでもある。真綿で締めるような“言葉狩り”は、前政権からそのまま引き継がれている。いや増しているのかもしれない。

“女性はいくらでもうそをつける”と自らうそぶく女性議員がいたり、唯々諾々とオフレコの懇談会とやらに出席する記者連中がいたり、政府の方針に反対しているからと学術会議の委員任命に反対する“小役人”がいたりするなど、この国の言葉は劣化の一途をたどっている。それでも、その日本語を学ぼうとしてくれる外国人がいる。少しでも手を差し伸べられたらと思う。

オンラインに変わった「歩く文学」 ― 2020年10月03日 14:26

「歩く文学、ソウルから東京・福岡まで」という日韓交流イベントのオンライントーク部分のみに参加した。「文学」を通じて市民交流の場を広げ共感の輪を作りたいという企画だが、コロナ禍で一部はウェビナー(Webセミナー)となってしまい、顔の見えない一方通行のイベントになってしまったことが甚だ残念ではある。東京とソウルをオンラインで結ぶZoomミーティング画面に5人の登壇者が並んだ。東京は神保町のチェッコリが会場だったが、オンライン環境を含め、東京の方がなぜかとても緩い雰囲気だったのがとても印象的だった。

内容は、この欄でも紹介したことがある済州島の海女の詩集『海女たち』(ホ・ヨンソン著)にまつわる様々な話が中心になった。韓国社会を背景にした韓国女性作家の小説が次々と翻訳・出版される中では、ちょっと異質なこの本の翻訳者である姜信子さんが、20年来の懸案であったという経緯を簡単に紹介しながら、詩を日本語に置き換える“創造的”な仕事について、“歩く”ことから始まった自身の文学的軌跡と合わせて語った。一番低く、一番遠く、一番離れた所に生まれる言葉が自然に“声を伴う歌”となる具体例を映像で見せてくれたが、そこには“在日”というアイデンティティの揺らぎから様々なアプローチをしている同志の存在を強く感じた。

私がずっと気になっていた済州島の「海女抗日歌」も日本語字幕を背景に紹介されたが、“歌”は博物館で販売されているCDで少女たちが唱っているものだった。植民地下の済州島の海女たちの当時の平均年齢がどのくらいだったのかは知らないが、ヒット歌謡「東京行進曲」のメロディに乗せられた内地首都人への諷刺を含んだ歌詞を、搾取される自らの“声を伴う歌”にした海女たちの苦衷を想像する。

内容は、この欄でも紹介したことがある済州島の海女の詩集『海女たち』(ホ・ヨンソン著)にまつわる様々な話が中心になった。韓国社会を背景にした韓国女性作家の小説が次々と翻訳・出版される中では、ちょっと異質なこの本の翻訳者である姜信子さんが、20年来の懸案であったという経緯を簡単に紹介しながら、詩を日本語に置き換える“創造的”な仕事について、“歩く”ことから始まった自身の文学的軌跡と合わせて語った。一番低く、一番遠く、一番離れた所に生まれる言葉が自然に“声を伴う歌”となる具体例を映像で見せてくれたが、そこには“在日”というアイデンティティの揺らぎから様々なアプローチをしている同志の存在を強く感じた。

私がずっと気になっていた済州島の「海女抗日歌」も日本語字幕を背景に紹介されたが、“歌”は博物館で販売されているCDで少女たちが唱っているものだった。植民地下の済州島の海女たちの当時の平均年齢がどのくらいだったのかは知らないが、ヒット歌謡「東京行進曲」のメロディに乗せられた内地首都人への諷刺を含んだ歌詞を、搾取される自らの“声を伴う歌”にした海女たちの苦衷を想像する。

歌は海峡を越える ― 2020年10月05日 14:28

一昨日のトークイベントの続きが急遽オンラインで配信されることになったと連絡を受けたので昨日参加してみた。Zoomによるウェビナーで福岡とソウルを結ぶセッションである。オンラインでどこにいてもアクセスできるのは良い反面、顔を出さずに聴いているだけだと、こちらの緊張感は欠ける。集中力が明らかに下がるので、気になる言葉をキーボードで打ちながら聴いた。以下イ・ジンさんの話から簡単なメモを残す。

今回は『ギター・ブギ・シャッフル』を書いた著者イ・ジンさんと訳者の岡裕美さんが中心。韓国文学は時代性や社会性に溢れた作品が多いが、『ギター・ブギ…』に関しては著者の個人的な体験から多くが語られた。

「1960年代の韓国の状況は関心が無い人には分かりにくいところもあるが、日本語訳の話はとてもありがたかったし、ロック好きな人には通じるかとも思った。実際、歴史小説でありながら音楽小説でもあるこの小説は、50歳代以上の年配者か、音楽マニアに向いている」

イ・ジンさんは「キム・ジヨン」と同じ82年生まれ。30歳代後半の韓国人は日本文化に関心が深い。子供の頃に任天堂スーパーファミコンや漫画ドラゴンボールの洗礼を受けている。中にはブログで懐かしい品々を紹介する人もいる。テレビアニメーションも人気で夕方6時にはみんな家に帰って見ていたという。だから、そうしたものへの拒否感も薄い。厳格な校則があり勉強以外の趣味は禁止という雰囲気の女子校出身だが、本人はBUCK-TICKのコンサート会場横浜アリーナを始め日本を度々訪ねたという。小説には青春時代の経験がたくさん詰まっているそうだ。

小説のモデルにもなっている1960年代の韓国語ロック黎明期の3人。シン・ジュンヒョン、ユン・ボッキ、イ・ウンミの最近の写真、ユン・ボッキ演じるところのアメリカ第8軍でのステージ動画も紹介された。ユン・ボッキは小学校入学前から舞台に立っていたそうで、日本で言えば、さしづめ美空ひばりだが、日韓芸能界での存在感はずいぶんと違ったものがある。こうした小説の背景を描くのに大衆音楽の歴史を調べたが難儀したそうだ。資料収集が難しい。この分野では日本に残る韓国ロックの資料を調べる人もいる。芸能ゴシップやレビューが載るヨンナム(龍山の南?)雑誌も紹介された。“タンタラ”という蔑称がやがて賞賛の意味を持つようになるのは、河原乞食が芸能人ともてはやされるようになるのと同じ理屈だが、彼らの活躍なしには今のK-POPの隆盛もなかったことだろう。戦後の米軍基地から拡がった日本のポップスと同時並行的に生まれた韓国音楽を気付かせてくれる小説である。

それにしても、トークの最後にあったように、今、韓国文学を書き、翻訳し、読む主体が圧倒的に女性であることや、翻訳者が学府では無いところから輩出するのは、この時代を見事に象徴している。生きづらさの底辺から生まれた歌が日韓を架橋する。

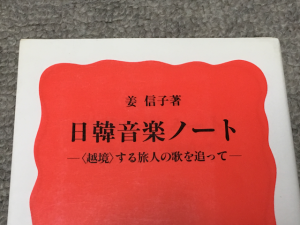

書影は登壇者姜信子さんの著書。遅ればせながら『ギター・ブギ・シャッフル』も読んでみたい

今回は『ギター・ブギ・シャッフル』を書いた著者イ・ジンさんと訳者の岡裕美さんが中心。韓国文学は時代性や社会性に溢れた作品が多いが、『ギター・ブギ…』に関しては著者の個人的な体験から多くが語られた。

「1960年代の韓国の状況は関心が無い人には分かりにくいところもあるが、日本語訳の話はとてもありがたかったし、ロック好きな人には通じるかとも思った。実際、歴史小説でありながら音楽小説でもあるこの小説は、50歳代以上の年配者か、音楽マニアに向いている」

イ・ジンさんは「キム・ジヨン」と同じ82年生まれ。30歳代後半の韓国人は日本文化に関心が深い。子供の頃に任天堂スーパーファミコンや漫画ドラゴンボールの洗礼を受けている。中にはブログで懐かしい品々を紹介する人もいる。テレビアニメーションも人気で夕方6時にはみんな家に帰って見ていたという。だから、そうしたものへの拒否感も薄い。厳格な校則があり勉強以外の趣味は禁止という雰囲気の女子校出身だが、本人はBUCK-TICKのコンサート会場横浜アリーナを始め日本を度々訪ねたという。小説には青春時代の経験がたくさん詰まっているそうだ。

小説のモデルにもなっている1960年代の韓国語ロック黎明期の3人。シン・ジュンヒョン、ユン・ボッキ、イ・ウンミの最近の写真、ユン・ボッキ演じるところのアメリカ第8軍でのステージ動画も紹介された。ユン・ボッキは小学校入学前から舞台に立っていたそうで、日本で言えば、さしづめ美空ひばりだが、日韓芸能界での存在感はずいぶんと違ったものがある。こうした小説の背景を描くのに大衆音楽の歴史を調べたが難儀したそうだ。資料収集が難しい。この分野では日本に残る韓国ロックの資料を調べる人もいる。芸能ゴシップやレビューが載るヨンナム(龍山の南?)雑誌も紹介された。“タンタラ”という蔑称がやがて賞賛の意味を持つようになるのは、河原乞食が芸能人ともてはやされるようになるのと同じ理屈だが、彼らの活躍なしには今のK-POPの隆盛もなかったことだろう。戦後の米軍基地から拡がった日本のポップスと同時並行的に生まれた韓国音楽を気付かせてくれる小説である。

それにしても、トークの最後にあったように、今、韓国文学を書き、翻訳し、読む主体が圧倒的に女性であることや、翻訳者が学府では無いところから輩出するのは、この時代を見事に象徴している。生きづらさの底辺から生まれた歌が日韓を架橋する。

書影は登壇者姜信子さんの著書。遅ればせながら『ギター・ブギ・シャッフル』も読んでみたい

戦争を考える人を委員から外す政府 ― 2020年10月10日 14:29

日本政府が日本学術会議の「総合的・俯瞰的な活動を確保する観点から」任命を拒否した東大文学部の加藤陽子教授は、近現代史のスペシャリストです。NHKの夏の戦争特集においても「戦後75年 私たちはなぜ戦争の歴史を学ぶのか」と題した8月13日の報道番組『視点・論点』に出演しました。つまりNHKの解説委員の説明だけでは困難な「国家による政策の是非をめぐっての鋭い意見対立が社会を分断する事態」への的確な“視点・論点”を提出してもらう専門家として登壇しているわけです。

2009年に高校生へ向けて書いた『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』とそれに続く『戦争まで』が累計36万部を越えたのは、前出の“なぜ戦争の歴史を学ぶのか”という問いに専門家として真正面から応えたものだからに違いありません。

その『戦争まで』の後書き(「おわりに」)には、江戸の儒学者荻生徂徠から教えられたとして、以下のような言葉が引かれています。「いにしえにあって学問は、「飛耳長目の道」と表現されていたといいます。飛耳長目とは、あたかも耳に翼が生え、遠くに飛んで行って聞いてくるように、自国にいながら他国のことを理解することであり、また、あたかも望遠鏡のように遠くを見通せる「長い目」で眺めるように、現在に生きながら昔のことを理解できること、という意味です」

前出番組の解説記事は今もNHK解説委員室のページにありますが、そこには、番組で述べた次の言葉が残されています。「鋭く意見が対立する状況では、それぞれの主張を支える根拠や決定へ至るプロセスが、国民の前で十分に情報開示されることが本当に大切だと思います。コロナ禍の中で戦争の歴史を考える意味はそこにあります。」

今、この時を暗示していたような歴史家の言葉に深くうなづかされます。

2009年に高校生へ向けて書いた『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』とそれに続く『戦争まで』が累計36万部を越えたのは、前出の“なぜ戦争の歴史を学ぶのか”という問いに専門家として真正面から応えたものだからに違いありません。

その『戦争まで』の後書き(「おわりに」)には、江戸の儒学者荻生徂徠から教えられたとして、以下のような言葉が引かれています。「いにしえにあって学問は、「飛耳長目の道」と表現されていたといいます。飛耳長目とは、あたかも耳に翼が生え、遠くに飛んで行って聞いてくるように、自国にいながら他国のことを理解することであり、また、あたかも望遠鏡のように遠くを見通せる「長い目」で眺めるように、現在に生きながら昔のことを理解できること、という意味です」

前出番組の解説記事は今もNHK解説委員室のページにありますが、そこには、番組で述べた次の言葉が残されています。「鋭く意見が対立する状況では、それぞれの主張を支える根拠や決定へ至るプロセスが、国民の前で十分に情報開示されることが本当に大切だと思います。コロナ禍の中で戦争の歴史を考える意味はそこにあります。」

今、この時を暗示していたような歴史家の言葉に深くうなづかされます。

弔意を求めるという侮辱 ― 2020年10月15日 14:33

故中曽根康弘氏に関しては、日本列島を「不沈空母」に見立てた米軍への協力姿勢ぐらいしかもう記憶にないので、(現)政府と自民党が合同葬に国費を注ぎ込むのは、そうした姿勢へのさらなる傾斜への懸念を抱くだけだが、一方で文科省が国立大に弔意の表明を求めたという事実には、唖然とする。

強権的にふるまうことを“文部”だと考える彼らの思考回路にも驚くが、「弔意」の表明を求めるということは死者に対する“敬意”を著しく欠く行為だと疑う者はいないのだろうか。個人的には当の故人の死に何の感情も起きないが、格好だけつければ良いと考えるこうした態度は、ひとりの人間に対する著しい侮辱だと思う。それが“文部”を名乗っているのだから…世も末だ。

強権的にふるまうことを“文部”だと考える彼らの思考回路にも驚くが、「弔意」の表明を求めるということは死者に対する“敬意”を著しく欠く行為だと疑う者はいないのだろうか。個人的には当の故人の死に何の感情も起きないが、格好だけつければ良いと考えるこうした態度は、ひとりの人間に対する著しい侮辱だと思う。それが“文部”を名乗っているのだから…世も末だ。