多文化社会の入口 ― 2019年03月09日 11:39

立川へ行った翌日、もう2週間前のことになるが、横浜駅近くのかながわ県民センターでRKKの日本語ブラッシュアップ講習会を受けてから、久しぶりに神奈川韓国会館を訪ねた。この日の午後、7階のホールで、かながわ国際交流財団が主催する「外国人政策と多文化社会の未来」と題したシンポジウムが開かれた。「改定入管法施行と多文化社会の今後」という報告があり、それを受けて様々な現場からの事例紹介と質疑応答が続き、あっというまの3時間だった。

登壇者は、移民政策研究の傍ら外国人支援の現場でも活動する鈴木江里子国士舘大教授。川崎市の外国人政策の現場に長く務め、現在は反ヘイトスピーチを始めとする差別撤廃運動を続ける山田貴夫氏。高校の教員として外国につながる生徒たちへの支援にかかわり、多文化教育のネットワークを広げている山根俊彦氏。そして、今回私が最も話を聴いてみたかった、難民を迎え入れる活動を進めるNPO「WELgee」代表の渡部清花(わたなべあやか)氏だ。

それぞれに現状の問題点とその対応を聴いている中で、やはり一番引っかかったのは難民の問題だ。それは彼らの日常が「今日もただ生きているだけ」という状態に置かれ続けていると聞いたからだろう。そして、それは“普通”の社会からは見えない。あたかも見えない壁がそこにあるように区切られているという。だから、NPO「WELgee」のホームページには前を向く人と後ろを向く人が対比されている。

一方で、会場でも配布されなかったプレゼン資料には彼らの笑顔があった。母国で生き難い人々が、この国で居場所を見つけられるかもしれないという前向きな思いがそこには現れているようだった。それは「WELCOME」という言葉を掛けられ、一時的にではあれ不安な気持ちが和らげられたからこそ生まれた表情にちがいない。

登壇者は、移民政策研究の傍ら外国人支援の現場でも活動する鈴木江里子国士舘大教授。川崎市の外国人政策の現場に長く務め、現在は反ヘイトスピーチを始めとする差別撤廃運動を続ける山田貴夫氏。高校の教員として外国につながる生徒たちへの支援にかかわり、多文化教育のネットワークを広げている山根俊彦氏。そして、今回私が最も話を聴いてみたかった、難民を迎え入れる活動を進めるNPO「WELgee」代表の渡部清花(わたなべあやか)氏だ。

それぞれに現状の問題点とその対応を聴いている中で、やはり一番引っかかったのは難民の問題だ。それは彼らの日常が「今日もただ生きているだけ」という状態に置かれ続けていると聞いたからだろう。そして、それは“普通”の社会からは見えない。あたかも見えない壁がそこにあるように区切られているという。だから、NPO「WELgee」のホームページには前を向く人と後ろを向く人が対比されている。

一方で、会場でも配布されなかったプレゼン資料には彼らの笑顔があった。母国で生き難い人々が、この国で居場所を見つけられるかもしれないという前向きな思いがそこには現れているようだった。それは「WELCOME」という言葉を掛けられ、一時的にではあれ不安な気持ちが和らげられたからこそ生まれた表情にちがいない。

パーソナルな映画祭 ― 2019年03月18日 11:42

今週末、地元の大倉山記念館で恒例のドキュメンタリー映画祭が開かれる。今年で12回目を数えるが、私はまだその半分ほどしか関わっていない。退職した翌年の2014年第7回に『シバ −縄文犬のゆめ−』と『壊された5つのカメラ』を観て、1日だけボランティアをした。翌2015年第8回は『60万回のトライ』『夢は牛のお医者さん』『消えた画 クメール・ルージュの真実』の3本を観て、準備から撤収まで通しのボランティアを行った。その後、実行委員会へ誘われ、翌2016年から今日に至る。第9回では自ら推薦した『オオカミの護符』を上映することもできた。

先日開かれた実行委員会の席上で、最初に観た『シバ』の短い感想を語った。シバ、つまり柴犬の映画だから“犬”の映画だ。しかし、“犬”の映画であって“犬”の映画ではなかった。客観的に捉えられた動物の“犬”というより、「シバ」という括弧付きの犬に関わりを持った監督が、極めて個人的な興味・関心を元に、その犬の今のありようについて取材・編集し、観客に提示している不思議な映画だった。この映画を監督した伊勢さんの作品は、『シバ』に限らず極めて“パーソナル”なものである。そこには、たまたま出会った“もの”との関係を自分なりに“引き受ける”ことを決めた覚悟が感じられる。大倉山ドキュメンタリー映画祭で上映される多くの作品についても同じ事が言えるだろう。

だからこそ、今年も関わり続けている。繰り返しになるが今週末の23,24日(土・日)に開かれるので、是非観に来てもらいたい。そこで、1本の映画が、自らの“パーソナル”へとつながる機会に出会うことがきっとあるはずだ。

先日開かれた実行委員会の席上で、最初に観た『シバ』の短い感想を語った。シバ、つまり柴犬の映画だから“犬”の映画だ。しかし、“犬”の映画であって“犬”の映画ではなかった。客観的に捉えられた動物の“犬”というより、「シバ」という括弧付きの犬に関わりを持った監督が、極めて個人的な興味・関心を元に、その犬の今のありようについて取材・編集し、観客に提示している不思議な映画だった。この映画を監督した伊勢さんの作品は、『シバ』に限らず極めて“パーソナル”なものである。そこには、たまたま出会った“もの”との関係を自分なりに“引き受ける”ことを決めた覚悟が感じられる。大倉山ドキュメンタリー映画祭で上映される多くの作品についても同じ事が言えるだろう。

だからこそ、今年も関わり続けている。繰り返しになるが今週末の23,24日(土・日)に開かれるので、是非観に来てもらいたい。そこで、1本の映画が、自らの“パーソナル”へとつながる機会に出会うことがきっとあるはずだ。

日本語ボラの名刺 ― 2019年03月21日 11:45

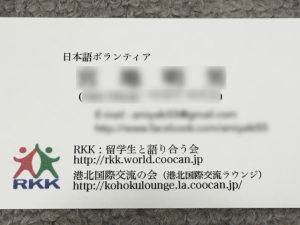

留学生を中心に外国人の日本語学習を支援する日本語ボランティアが、生活時間における比重を高めている。週1回の地域日本語教室も自分の都合だけではなかなか休みにくく、行きたいイベントをあきらめることもたびたびだ。そんなことで、最近「日本語ボランティア」を自覚する意味もあって、その“肩書”で名刺まで作るようになった。

しかし、仕事と比べればはるかに緩い拘束なので、畢竟(ひっきょう)空いた日には何をするかという程度の余裕はある。ただし、遊ぶ金はあまり無いので、無料または安価な公開講座を受けてみたり、本やらネット上のコラムを読み、時季外れの録画番組を観たりする。時には“日本語”や韓国語を勉強してみる。関わっているグループでの役割にもとづく仕事も若干あり、時々締め切りに追われることもあるが、誰かに叱られるわけでもないので、ボーッとしていることが多いかもしれない…。

実際、退職後の5年半をそうやって過ごしてきた。無趣味ではあるが、怠惰にはならない程度の個人的好奇心は持ち続けている。ところが、思いの外にこの社会のシステムが急速に劣化している現状を見ていると、いつまでも、あまりのんびりとはしていられない気分も生まれてきて、これから何をしたら良いのかと少し真剣に頭を悩ませ始めている。

しかし、仕事と比べればはるかに緩い拘束なので、畢竟(ひっきょう)空いた日には何をするかという程度の余裕はある。ただし、遊ぶ金はあまり無いので、無料または安価な公開講座を受けてみたり、本やらネット上のコラムを読み、時季外れの録画番組を観たりする。時には“日本語”や韓国語を勉強してみる。関わっているグループでの役割にもとづく仕事も若干あり、時々締め切りに追われることもあるが、誰かに叱られるわけでもないので、ボーッとしていることが多いかもしれない…。

実際、退職後の5年半をそうやって過ごしてきた。無趣味ではあるが、怠惰にはならない程度の個人的好奇心は持ち続けている。ところが、思いの外にこの社会のシステムが急速に劣化している現状を見ていると、いつまでも、あまりのんびりとはしていられない気分も生まれてきて、これから何をしたら良いのかと少し真剣に頭を悩ませ始めている。

奇想の“元” ― 2019年03月22日 11:51

『奇想の系譜』を初めて知ったのはいつ頃だったろうか。山田芳裕の『へうげもの』に岩佐又兵衛が登場して、辻惟雄さんが文春新書を出した頃かも知れない。古書の文庫本を見つけて読んだのはそのずっと後だったが、伊藤若冲が取り沙汰されて展覧会の入場に5時間も並んだ人がいると聞いて驚いたことは今でも覚えている。観に行くことはなかったが、あれは一体何だったのだろう。

過日、たまたま有効期限付きのタダ券が手に入ったので、東京都美術館で開かれている『奇想の系譜』展を観に行った。人混みがきらいなので躊躇もしたが、出不精の解消を兼ねて足を延ばすことにした。平日の昼前で行列に並ぶこともなく入場したら、会場内は少しだけ混んでいた。やはり若冲と簫白が人気だ。又兵衛の「山中常磐物語絵巻」“常磐殺し”にも多くの人が群がっている。頭越しに、その極彩色の片鱗を垣間見た。

展示された本物を観るのは初めてだったが、本や映像で既に知っている作品もそれなりにあった。「江戸絵画ミラクルワールド」という副題はどこか特別なものという印象を与えるが、辻さんが取り上げた画家達は、そもそも前掲書でも触れられた「アヴァンギャルド」、すなわち「前衛」的な存在として捉えるべきものだろう。もちろん、その“奇想”の豊かさには驚かされるが…。

人混みを避けるように回ったせいか、あまり時間もかからずに表へ出たが、いくつか気になったというか、面白いと感じた作品があった。いずれもパンフレットの表紙やテレビ番組で取り上げられることない佳品とも言えるもので、芦雪の「猿猴弄柿図」、又兵衛の「老子出関図」、白隠の「蛤蜊観音図」の三点だ。共通するのは、とらえどころのない顔である。いずれも少し“にやけた”風な顔であるものの決して下品ではない。猿を老子や観音と並べるのは不敬かもしれないが、これらの絵にはどこか画題とは直接関係のない、世の中へ向ける絵師の視線のようなものを感じる。いわば“奇想”の元だ。それは、もしかしたら『奇想の系譜』文庫本の表紙を飾った簫白の「雲龍図襖」の龍の顔が印象深いせいなのかもしれない。

過日、たまたま有効期限付きのタダ券が手に入ったので、東京都美術館で開かれている『奇想の系譜』展を観に行った。人混みがきらいなので躊躇もしたが、出不精の解消を兼ねて足を延ばすことにした。平日の昼前で行列に並ぶこともなく入場したら、会場内は少しだけ混んでいた。やはり若冲と簫白が人気だ。又兵衛の「山中常磐物語絵巻」“常磐殺し”にも多くの人が群がっている。頭越しに、その極彩色の片鱗を垣間見た。

展示された本物を観るのは初めてだったが、本や映像で既に知っている作品もそれなりにあった。「江戸絵画ミラクルワールド」という副題はどこか特別なものという印象を与えるが、辻さんが取り上げた画家達は、そもそも前掲書でも触れられた「アヴァンギャルド」、すなわち「前衛」的な存在として捉えるべきものだろう。もちろん、その“奇想”の豊かさには驚かされるが…。

人混みを避けるように回ったせいか、あまり時間もかからずに表へ出たが、いくつか気になったというか、面白いと感じた作品があった。いずれもパンフレットの表紙やテレビ番組で取り上げられることない佳品とも言えるもので、芦雪の「猿猴弄柿図」、又兵衛の「老子出関図」、白隠の「蛤蜊観音図」の三点だ。共通するのは、とらえどころのない顔である。いずれも少し“にやけた”風な顔であるものの決して下品ではない。猿を老子や観音と並べるのは不敬かもしれないが、これらの絵にはどこか画題とは直接関係のない、世の中へ向ける絵師の視線のようなものを感じる。いわば“奇想”の元だ。それは、もしかしたら『奇想の系譜』文庫本の表紙を飾った簫白の「雲龍図襖」の龍の顔が印象深いせいなのかもしれない。

80年前の修学旅行 ― 2019年03月28日 11:53

「80年前の修学旅行」と題した講演会に参加したのは、もう2週間近く前のことだ。韓国・朝鮮に関する本を、韓国語・日本語取り混ぜて扱う神保町のブックカフェ「チェッコリ」で、タイトル通りの大型本を出した戸田郁子さんの話を聴いた。刊行された本は、現在韓国仁川市で開かれている「忘れられた痕跡」展の第3部として企画されたコーナー展示を書籍化したものである。

1906年、朝鮮半島最北部にあたる間島(カンド)省龍井村(現在は中国延辺朝鮮族自治州)に民族教育学校が誕生する。前年に乙未事変があり、日本の政治介入が急速に進むことへ危機感を抱いた愛国者が次々に私学校を建て始める。その後の10年で約200校弱の私立学校が生まれた間島一体は、三・一運動の影響を受けた独立万歳運動を経て、満州での抗日運動の出発点となった。逆に日本にとっての間島は、領事館を置き大陸進出の一拠点とした場所でもある。

その間島の学生達が、1930年代に当時日本の統治下にあった朝鮮半島中北部と満州を巡る1ヶ月に及ぶ修学旅行を行っている。戸田さんは、この東北部一帯の歴史資料を長きにわたり収集しているが、当時の卒業アルバムに注目することで、写真や絵葉書によって浮かび上がる植民地化の朝鮮半島や満州の状況を再現してみようと試みた。

そこには、新しい風景と変わらない風景、そして変わりつつある風景が混在している。絵葉書に特徴的なのは多くの社会基盤、つまりインフラが取り上げられていることだ。いわゆる名所旧跡もないわけではないが、建築物を中心にした急速な近代化の様子こそが見るべき対象と言わんばかりである。もちろん、生活文化を活写した写真や『城津小唄』というご当地ソングの紹介など楽しそうなものも若干含まれてはいるが、戸田さんも解説しているように「帝国の威容」とも呼べる権威主義的な時代背景が色濃く出ている。

その一方、全体を通して見ていると、何か民族的なアイデンティティーのゆらぎそのものが見えるような気もしてくる。それは神社のような異文化との接触から生まれるのか。あるいは“新しいもの”と“遅れたもの”への意識から生まれるのか。いずれにしても、揺れ動く感情に翻弄されながら巡った場所で、学生達が何を思ったのかを想像してみるのも面白い。ちなみに『城津小唄』を唄った歌手「音丸」さんは、満州ものと呼ばれるレパートリーを持っていたそうだ。

1906年、朝鮮半島最北部にあたる間島(カンド)省龍井村(現在は中国延辺朝鮮族自治州)に民族教育学校が誕生する。前年に乙未事変があり、日本の政治介入が急速に進むことへ危機感を抱いた愛国者が次々に私学校を建て始める。その後の10年で約200校弱の私立学校が生まれた間島一体は、三・一運動の影響を受けた独立万歳運動を経て、満州での抗日運動の出発点となった。逆に日本にとっての間島は、領事館を置き大陸進出の一拠点とした場所でもある。

その間島の学生達が、1930年代に当時日本の統治下にあった朝鮮半島中北部と満州を巡る1ヶ月に及ぶ修学旅行を行っている。戸田さんは、この東北部一帯の歴史資料を長きにわたり収集しているが、当時の卒業アルバムに注目することで、写真や絵葉書によって浮かび上がる植民地化の朝鮮半島や満州の状況を再現してみようと試みた。

そこには、新しい風景と変わらない風景、そして変わりつつある風景が混在している。絵葉書に特徴的なのは多くの社会基盤、つまりインフラが取り上げられていることだ。いわゆる名所旧跡もないわけではないが、建築物を中心にした急速な近代化の様子こそが見るべき対象と言わんばかりである。もちろん、生活文化を活写した写真や『城津小唄』というご当地ソングの紹介など楽しそうなものも若干含まれてはいるが、戸田さんも解説しているように「帝国の威容」とも呼べる権威主義的な時代背景が色濃く出ている。

その一方、全体を通して見ていると、何か民族的なアイデンティティーのゆらぎそのものが見えるような気もしてくる。それは神社のような異文化との接触から生まれるのか。あるいは“新しいもの”と“遅れたもの”への意識から生まれるのか。いずれにしても、揺れ動く感情に翻弄されながら巡った場所で、学生達が何を思ったのかを想像してみるのも面白い。ちなみに『城津小唄』を唄った歌手「音丸」さんは、満州ものと呼ばれるレパートリーを持っていたそうだ。