声明と雅楽の響き ― 2024年05月02日 13:29

GWの折り返しは、薫風を感じながら湘南まで出かけました。ただし、海はモノレールの車窓から眺めただけで、目的地は昨年暮れに笙とバンドネオンを聴いた本蓮寺という日蓮宗の寺院です。ご住職が法話より声明のような芸能を好む人で、今日はその声明と雅楽による“法要”が行われました。

法要と言っても特定の故人を対象にしたものではなくて、普段日本人でもあまり聴くことがない宗教・伝統音楽を幅広い衆生に伝えるための公演イベントで、年に2回ほど行っているそうです。

声明は宗教音楽として仏教全般に通じますが、なかでも天台・真言の平安仏教がその発展に大きく寄与してきました。公演は日蓮宗を加えた三宗派による合同で行われ、正式な四箇(しか)法要を略した二箇法要の“式次第”をなぞり、様々な声明の実演が次々に披露されます。三宗派の違いは確かにあるのですが、思っていたより似ているところもあって、違和感は全く感じませんでした。声明を直に聴くのは確か2回目ですが、最終段の「法楽」における和太鼓のパフォーマンスは、日本の祭りの原型を思い起こすような壮大な響きに満ちていて圧倒されました。

法要の前後、僧の本堂への入堂や、本堂からの退堂は、それぞれ伶人(れいじん:雅楽演奏者)が奏でる音楽に合わせて行われますが、この国の習合的な伝統芸能の“始原”を彷彿とさせます。

雅楽の演奏は昨年から何度か聴いていましたが、舞は伊勢で観て以来のことです。舞楽面は付けず、花をあしらえた冠をかぶった一人舞と、蛮絵装束に身を包んだ二人舞が披露されました。こちらも平安絵巻を観るような心持ちです。

公演冒頭のご住職の挨拶に、寺のインスタグラムで知って申し込んだという外国人も参加されていると紹介があったので、休憩時間に声を掛けて挨拶してみたら、なんと、横浜在住の『源氏物語』研究者であることがわかりました。留学生を含む外国人への日本語レッスンに和歌を取り上げ始めたばかりですが、このような出会いが起きると、身が引き締まる思いです。^^;

法要と言っても特定の故人を対象にしたものではなくて、普段日本人でもあまり聴くことがない宗教・伝統音楽を幅広い衆生に伝えるための公演イベントで、年に2回ほど行っているそうです。

声明は宗教音楽として仏教全般に通じますが、なかでも天台・真言の平安仏教がその発展に大きく寄与してきました。公演は日蓮宗を加えた三宗派による合同で行われ、正式な四箇(しか)法要を略した二箇法要の“式次第”をなぞり、様々な声明の実演が次々に披露されます。三宗派の違いは確かにあるのですが、思っていたより似ているところもあって、違和感は全く感じませんでした。声明を直に聴くのは確か2回目ですが、最終段の「法楽」における和太鼓のパフォーマンスは、日本の祭りの原型を思い起こすような壮大な響きに満ちていて圧倒されました。

法要の前後、僧の本堂への入堂や、本堂からの退堂は、それぞれ伶人(れいじん:雅楽演奏者)が奏でる音楽に合わせて行われますが、この国の習合的な伝統芸能の“始原”を彷彿とさせます。

雅楽の演奏は昨年から何度か聴いていましたが、舞は伊勢で観て以来のことです。舞楽面は付けず、花をあしらえた冠をかぶった一人舞と、蛮絵装束に身を包んだ二人舞が披露されました。こちらも平安絵巻を観るような心持ちです。

公演冒頭のご住職の挨拶に、寺のインスタグラムで知って申し込んだという外国人も参加されていると紹介があったので、休憩時間に声を掛けて挨拶してみたら、なんと、横浜在住の『源氏物語』研究者であることがわかりました。留学生を含む外国人への日本語レッスンに和歌を取り上げ始めたばかりですが、このような出会いが起きると、身が引き締まる思いです。^^;

「作り物」の存在が表す悉皆成仏 ― 2024年05月05日 13:31

コロナ禍前には2年連続で訪ねていた5月5日の国立能楽堂。この日はシテ方加藤眞悟先生の企画公演『明之會』です。昨年は、留学生支援のNPO総会に出席するため『芭蕉』を見損ねてしまいましたが、今年はこちらを優先し『定家』を観てきました。

このところ寝不足ぎみだったものの、事前講座をいくつか聴講した甲斐があって、いつになく鑑賞に集中でき、番組を堪能することができました。

仕舞は観世喜正師の『邯鄲(かんたん)』。「一炊の夢」の故事で知られる中国伝奇小説を下敷きにした作品。続く狂言は野村萬斎師の『素袍落(すおうおとし)』。伊勢参宮を巡る伯父甥の遣り取りに巻き込まれながら、振る舞い酒で段々と酔っていく太郎冠者の造形が見事です。

さて、肝心の『定家』ですが、開演早々、舞台の大小(鼓の前)に石塔に見立てた「作り物」が設えられます。これがとても目立つのですが、始めは見えないというのがお約束で、北国の僧が時雨降る中を辿り着いた定家の東家(あずまや)から、里女に案内されてようやく見つけるという仕掛けになっています。上部に掛かっているのが定家葛。すなわち式子内親王への定家の妄執が植物へと化けた物です。

前場途中から、この「作り物」が大活躍します。前シテ里女の退場はこの「作り物」へ吸い寄せられるように背中を付けたところから始まるし、アイ狂言の“物語り”の間に後シテへ変装するのもこの中です。僧の供養で姿を現しますが、簡単には出てきません。「序の舞」の高揚が終わっても成仏することなく仕方なしに戻る姿が痛々しく、未練と妄執に引き裂かれながら、入っては出て、出ては入るを繰り返します。

全体に動きが少ない演目ということもあり「作り物」の存在が妙に大きく感じるのです。それは、金春禅竹の“草木国土悉皆成仏”が無機物であるはずの石塔にまで及んでいるような錯覚を覚えるからでしょうか。式子も定家も、そして戦乱の時代に翻弄された多くの人々が、冥界に辿り着くことなく、いつまでも悔恨と逡巡に苛まれているような景色をそこに見てしまいます。もしかしたら、法然・親鸞・栄西・道元など信仰の限界を悟って新しい教義を立ち上げた鎌倉仏教の先達たちも同じモノを見ていたのかもしれません。

このところ寝不足ぎみだったものの、事前講座をいくつか聴講した甲斐があって、いつになく鑑賞に集中でき、番組を堪能することができました。

仕舞は観世喜正師の『邯鄲(かんたん)』。「一炊の夢」の故事で知られる中国伝奇小説を下敷きにした作品。続く狂言は野村萬斎師の『素袍落(すおうおとし)』。伊勢参宮を巡る伯父甥の遣り取りに巻き込まれながら、振る舞い酒で段々と酔っていく太郎冠者の造形が見事です。

さて、肝心の『定家』ですが、開演早々、舞台の大小(鼓の前)に石塔に見立てた「作り物」が設えられます。これがとても目立つのですが、始めは見えないというのがお約束で、北国の僧が時雨降る中を辿り着いた定家の東家(あずまや)から、里女に案内されてようやく見つけるという仕掛けになっています。上部に掛かっているのが定家葛。すなわち式子内親王への定家の妄執が植物へと化けた物です。

前場途中から、この「作り物」が大活躍します。前シテ里女の退場はこの「作り物」へ吸い寄せられるように背中を付けたところから始まるし、アイ狂言の“物語り”の間に後シテへ変装するのもこの中です。僧の供養で姿を現しますが、簡単には出てきません。「序の舞」の高揚が終わっても成仏することなく仕方なしに戻る姿が痛々しく、未練と妄執に引き裂かれながら、入っては出て、出ては入るを繰り返します。

全体に動きが少ない演目ということもあり「作り物」の存在が妙に大きく感じるのです。それは、金春禅竹の“草木国土悉皆成仏”が無機物であるはずの石塔にまで及んでいるような錯覚を覚えるからでしょうか。式子も定家も、そして戦乱の時代に翻弄された多くの人々が、冥界に辿り着くことなく、いつまでも悔恨と逡巡に苛まれているような景色をそこに見てしまいます。もしかしたら、法然・親鸞・栄西・道元など信仰の限界を悟って新しい教義を立ち上げた鎌倉仏教の先達たちも同じモノを見ていたのかもしれません。

聞き書きのニッポン ― 2024年05月07日 13:36

連休の最後はドキュメンタリー映画の鑑賞、しかも3時間半を超える大長編です。横浜キネマ倶楽部主催の映画会で小川プロの『ニッポン国古屋敷村』を観てきました。会場は阪東橋駅に近い南公会堂。当初、行く予定は無かったのですが、山形出身の古い友人から誘いがあったので、久しぶりの再会を兼ねて赴くことになりました。

題名だけは何度か聞いたことがある作品ですが、内容は全く知りませんでした。冒頭の老婆の語りから一転して、小川伸介監督の出身岩波映画の作品風に、稲の開花が気温変化とどのような関係にあるかの解説が続きます。この作品に先行して、舞台となる山形県上山で米作りの傍ら二本の映像作品を撮り、その延長線上に古屋敷村での冷害状況を新たに記録したものでした。「シロミナミ」と呼ばれる冷気が流れ込む蔵王周辺の地形をジオラマに仕立てて再現するところは科学映画としても出色です。

その後、映画はこの山奥の古屋敷村の人々の暮らしと歴史を追います。炭焼きや養蚕、昭和の戦間期の従軍体験も交え、ごく小さな集落がこの国の様々な側面を象徴しているかのような聞き書きが続きました。今はあまり顧みられること少なくなった山深い国土に生きる日本人の“暮らし”を克明に記録したことで、表題にある“ニッポン国”の一面が見事に表されています。

久しぶりに阪東橋まで出かけたので、帰り際に、横浜橋商店街のキムチ屋さんに寄って、韓国大根(チョンガク:총각무)・キュウリ(オイ:오이)・ネギ(パ:파)を購入。夕飯の開化丼に合わせ、美味しくいただきました。^^;

題名だけは何度か聞いたことがある作品ですが、内容は全く知りませんでした。冒頭の老婆の語りから一転して、小川伸介監督の出身岩波映画の作品風に、稲の開花が気温変化とどのような関係にあるかの解説が続きます。この作品に先行して、舞台となる山形県上山で米作りの傍ら二本の映像作品を撮り、その延長線上に古屋敷村での冷害状況を新たに記録したものでした。「シロミナミ」と呼ばれる冷気が流れ込む蔵王周辺の地形をジオラマに仕立てて再現するところは科学映画としても出色です。

その後、映画はこの山奥の古屋敷村の人々の暮らしと歴史を追います。炭焼きや養蚕、昭和の戦間期の従軍体験も交え、ごく小さな集落がこの国の様々な側面を象徴しているかのような聞き書きが続きました。今はあまり顧みられること少なくなった山深い国土に生きる日本人の“暮らし”を克明に記録したことで、表題にある“ニッポン国”の一面が見事に表されています。

久しぶりに阪東橋まで出かけたので、帰り際に、横浜橋商店街のキムチ屋さんに寄って、韓国大根(チョンガク:총각무)・キュウリ(オイ:오이)・ネギ(パ:파)を購入。夕飯の開化丼に合わせ、美味しくいただきました。^^;

やさしい記憶と記録 ― 2024年05月11日 13:37

新横浜駅に東急・相鉄が乗り入れてから1年。なかなか使う機会がありませんでしたが、今日初めて、泉区に行く必要があり、新横浜まで歩き、相鉄いずみ野線のいずみ中央駅まで往復してきました。

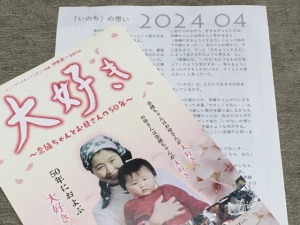

用事は、新作のドキュメンタリー映画を観るためです。先日の鑑賞で火が付いたわけではなく、前から予定していたもので、伊勢真一監督の最新作『大好き』の完成上映会が泉公会堂で開催されたのです。

伊勢さんが自分の姪である奈緒ちゃんを撮り始めたのは、命に関わる重い病気の娘を取り巻く家族の記録を残したいという一念でしたが、天の助けか奈緒ちゃんは無事に成長し、二十歳になるまでの12年間が映画『奈緒ちゃん』に結実します。その後、お母さんとその仲間が作った作業所の日々を描く『ぴぐれっと』、グループホームでの自立を描いた『ありがとう』、家族の紐帯となっている奈緒ちゃんの『やさしくなあに』が続き、昨年50歳を迎えた奈緒ちゃんと家族の“記憶”をまとめた新作につながりました。

膨大な映像記録には、多くの人の“記憶”が入っていて、それはこの映画を初めて観る人にも伝わるようです。地元泉区での公開とあって、会場には奈緒ちゃんとその家族に関係する人々も多くいたようで、その想いが集まったせいなのか、私には、舞台上のスクリーンから何かとても暖かい風が吹いてくるような気がしてなりませんでした。

企画して撮り始めたものではなかったにも関わらず、42年間にわたる定点観測のような撮影は、日常の細部まで描き出すことにもなりました。そこは、ありふれているようで、しかしどこにもない“言葉”が生まれる場所にもなっています。「やさしくなあに」や「人生まだまだ」に込められた想いは、何にもしばられない真っ直ぐな感情が表れていて、疑わしい文句に溢れている世の中との対照の妙を示しているようです。

一方、映像技術者であった私は、永い撮影期間によってしか生まれない記録媒体の変遷を強く感じていました。フィルムからテープ・ディスクへと変わったいった録画方法、そのことによって画質や画角が混在する映像の中に、過ぎてきた時代の“記憶”が甦ります。奈緒ちゃんシリーズが撮られた42年間にはそうした歴史もまたありました。映画に出てくるアルバムの写真にも確かにそれは反映しています。

冒頭のタイトルバックに出てきた“桜”は、青空をバックに満開に咲いているものではなく少しうす暗いほどの画調でした。繰り返し出てくる“月”も同様で、さりげなく挿入される自然が、声高なものではなく、観る人に「やさしくなあに」と問いかけてくるように感じるのは、それもおぼろげな“記憶”から生まれたものだからでしょうか。

用事は、新作のドキュメンタリー映画を観るためです。先日の鑑賞で火が付いたわけではなく、前から予定していたもので、伊勢真一監督の最新作『大好き』の完成上映会が泉公会堂で開催されたのです。

伊勢さんが自分の姪である奈緒ちゃんを撮り始めたのは、命に関わる重い病気の娘を取り巻く家族の記録を残したいという一念でしたが、天の助けか奈緒ちゃんは無事に成長し、二十歳になるまでの12年間が映画『奈緒ちゃん』に結実します。その後、お母さんとその仲間が作った作業所の日々を描く『ぴぐれっと』、グループホームでの自立を描いた『ありがとう』、家族の紐帯となっている奈緒ちゃんの『やさしくなあに』が続き、昨年50歳を迎えた奈緒ちゃんと家族の“記憶”をまとめた新作につながりました。

膨大な映像記録には、多くの人の“記憶”が入っていて、それはこの映画を初めて観る人にも伝わるようです。地元泉区での公開とあって、会場には奈緒ちゃんとその家族に関係する人々も多くいたようで、その想いが集まったせいなのか、私には、舞台上のスクリーンから何かとても暖かい風が吹いてくるような気がしてなりませんでした。

企画して撮り始めたものではなかったにも関わらず、42年間にわたる定点観測のような撮影は、日常の細部まで描き出すことにもなりました。そこは、ありふれているようで、しかしどこにもない“言葉”が生まれる場所にもなっています。「やさしくなあに」や「人生まだまだ」に込められた想いは、何にもしばられない真っ直ぐな感情が表れていて、疑わしい文句に溢れている世の中との対照の妙を示しているようです。

一方、映像技術者であった私は、永い撮影期間によってしか生まれない記録媒体の変遷を強く感じていました。フィルムからテープ・ディスクへと変わったいった録画方法、そのことによって画質や画角が混在する映像の中に、過ぎてきた時代の“記憶”が甦ります。奈緒ちゃんシリーズが撮られた42年間にはそうした歴史もまたありました。映画に出てくるアルバムの写真にも確かにそれは反映しています。

冒頭のタイトルバックに出てきた“桜”は、青空をバックに満開に咲いているものではなく少しうす暗いほどの画調でした。繰り返し出てくる“月”も同様で、さりげなく挿入される自然が、声高なものではなく、観る人に「やさしくなあに」と問いかけてくるように感じるのは、それもおぼろげな“記憶”から生まれたものだからでしょうか。

大森の『にごりえ』 ― 2024年05月18日 13:39

大森に鷲(おおとり)神社があることは知りませんでした。浅草寺の北、吉原の一角にある鷲神社同様に、酉の市の例祭が行われる境内は、ビルに囲まれた一角にこぢんまりと佇んでいます。昨日、この神社の宴会場鷲会館で横浜ボートシアターの「語りの会」が開かれました。

縁(えん)や所縁(ゆかり)を聞くつもりがすっかり忘れてしまいましたが、この日の演目『にごりえ』の作者樋口一葉といえば、浅草酉の市に近い吉原遊郭にまつわる女性を描いた『たけくらべ』が有名です。『にごりえ』の舞台は一葉一家が次に転居した本郷近くの“銘酒屋”ですが、大森海岸も花街としての賑わいがあった街ですから、“語り”につながる場所と言えなくはありません。

さて肝心の内容ですが、途中10分の休憩を挟みながら、一葉の『にごりえ』全文を2時間弱の長丁場で語りきるという大変な公演でした。語りはボートシアター主宰の吉岡さん、音楽はギターシンセサイザーの松本さん。故遠藤啄郎氏の演出なのでしょうか、幕開け前から流れた序奏は三味線とシタールとエレキギターを合わせたような不思議な音色に彩られていて、畳敷きに椅子、板床に高座という空間が何やら不思議な場所に変わっていくようでした。

一葉の文章は、読点で区切られながらも、限りなく流れる酌婦の掛け声から始まります。この最初の“はすっぱ”な台詞がどれだけのリアリティを持つかは、その後に続く“語りの質”そのものを左右すると言っても過言ではないかもしれません。実際に見たわけでもない本郷の客引きの様子が頭に浮かんできます。そして、しばらく目を閉じて耳をすませば、一葉が再現しようとした世間が少しずつ形を結び始めるのです。

130年近く前の作品ですから、青空文庫にも集録されていて無料で読むことはできますが、今回、“語り”の中ならではこそ印象に残ったと思うところがありました。食べ物の場面です。主人公の“おりき”が来し方を語る中にありました。数え七つの娘の時、渡された端金(はしたがね)で親子にとって大事な米を買いますが、帰りに溝(どぶ)板の氷に滑って落としてしまいます。そして後半、後日に心中の相方となる“源七”の息子へ“おりき”が与えたカステラを、妻“お初”が投げ捨て、それが竹垣を越えて溝(どぶ)に落ちるのです。貧苦の中にあって何より貴重な食べ物の行く末が、何やら深い因縁のように思えてきて、それぞれの様子がとても印象に残りました。

こども食堂や共同親権など、今の時代にも照応するような“貧しい世間”の闇を、見事に普遍化したような傑作なのだと思います。そういえば私は、一時期に続けて二つの「一葉」に出会ってきました。こまつ座の『頭痛肩こり樋口一葉』を旗揚げ公演で観て、翌年、ドラマ人間模様の『樋口一葉』の映像調整を担当しています。こうして、再び相まみえることができたのも何かの縁かも知れません。

縁(えん)や所縁(ゆかり)を聞くつもりがすっかり忘れてしまいましたが、この日の演目『にごりえ』の作者樋口一葉といえば、浅草酉の市に近い吉原遊郭にまつわる女性を描いた『たけくらべ』が有名です。『にごりえ』の舞台は一葉一家が次に転居した本郷近くの“銘酒屋”ですが、大森海岸も花街としての賑わいがあった街ですから、“語り”につながる場所と言えなくはありません。

さて肝心の内容ですが、途中10分の休憩を挟みながら、一葉の『にごりえ』全文を2時間弱の長丁場で語りきるという大変な公演でした。語りはボートシアター主宰の吉岡さん、音楽はギターシンセサイザーの松本さん。故遠藤啄郎氏の演出なのでしょうか、幕開け前から流れた序奏は三味線とシタールとエレキギターを合わせたような不思議な音色に彩られていて、畳敷きに椅子、板床に高座という空間が何やら不思議な場所に変わっていくようでした。

一葉の文章は、読点で区切られながらも、限りなく流れる酌婦の掛け声から始まります。この最初の“はすっぱ”な台詞がどれだけのリアリティを持つかは、その後に続く“語りの質”そのものを左右すると言っても過言ではないかもしれません。実際に見たわけでもない本郷の客引きの様子が頭に浮かんできます。そして、しばらく目を閉じて耳をすませば、一葉が再現しようとした世間が少しずつ形を結び始めるのです。

130年近く前の作品ですから、青空文庫にも集録されていて無料で読むことはできますが、今回、“語り”の中ならではこそ印象に残ったと思うところがありました。食べ物の場面です。主人公の“おりき”が来し方を語る中にありました。数え七つの娘の時、渡された端金(はしたがね)で親子にとって大事な米を買いますが、帰りに溝(どぶ)板の氷に滑って落としてしまいます。そして後半、後日に心中の相方となる“源七”の息子へ“おりき”が与えたカステラを、妻“お初”が投げ捨て、それが竹垣を越えて溝(どぶ)に落ちるのです。貧苦の中にあって何より貴重な食べ物の行く末が、何やら深い因縁のように思えてきて、それぞれの様子がとても印象に残りました。

こども食堂や共同親権など、今の時代にも照応するような“貧しい世間”の闇を、見事に普遍化したような傑作なのだと思います。そういえば私は、一時期に続けて二つの「一葉」に出会ってきました。こまつ座の『頭痛肩こり樋口一葉』を旗揚げ公演で観て、翌年、ドラマ人間模様の『樋口一葉』の映像調整を担当しています。こうして、再び相まみえることができたのも何かの縁かも知れません。