混乱する時代の子供たち ― 2020年05月04日 11:02

先月放送されたNHK Eテレ「100分de名著」の『ピノッキオの冒険』。録画しておいた4回分を観終わった。19世紀末のイタリア統一後の混乱した社会から生み出された児童文学は、私たちが子供の頃に親しんだディズニーのアニメ物語『ピノキオ』とは似ても似つかぬ不条理の文学作品だった。産業革命後のヨーロッパに拡がった大衆社会のイタリアで、初めて創刊された児童雑誌「こども新聞」に連載された当初、唐突な幕切れに子どもたちが連載再開の声を挙げたという。貧困や児童売買・暴力など多くの社会不安をも背景にして描かれた原作が、アメリカで単なる冒険ファンタジーへと改編され世界中で受容されてきた。

原作者のカルロ・コッローディは教科書の執筆者でありながらギャンブル依存症でもあり、ピノッキオが繰り返し破滅的な境遇に置かれる様は、連載当時の揺れ動く近代大衆社会の荒波を受けているようにも見える。一方で子供が大人になる過程が、様々な試練や登場人物との関係の中に描かれており、人間的な“成熟”というものを考えさせてくれる作品にもなっている。新しい社会に馴染めない子どもたち、いや巷の人々にとっても、ピノッキオが経験する冒険譚の一コマが先の見えない世界に一歩踏み出すための勇気を与えてくれるかもしれない。解説の和田忠彦氏本人による新訳が岩波文庫から近く出るらしい。

原作者のカルロ・コッローディは教科書の執筆者でありながらギャンブル依存症でもあり、ピノッキオが繰り返し破滅的な境遇に置かれる様は、連載当時の揺れ動く近代大衆社会の荒波を受けているようにも見える。一方で子供が大人になる過程が、様々な試練や登場人物との関係の中に描かれており、人間的な“成熟”というものを考えさせてくれる作品にもなっている。新しい社会に馴染めない子どもたち、いや巷の人々にとっても、ピノッキオが経験する冒険譚の一コマが先の見えない世界に一歩踏み出すための勇気を与えてくれるかもしれない。解説の和田忠彦氏本人による新訳が岩波文庫から近く出るらしい。

“呪い”から遠ざかる態度 ― 2020年05月07日 11:04

現在進行形の「コロナ禍」という未曾有の社会経験を通して、これから世の中がどのように変わるのか、いや変わらざるを得ないのかについて、様々な言説が出始めている。中には“GoToキャンペーン”なる世紀の愚策も飛び出したが、先が見えなければ見えないほど、何らかの希望にすがる思いが強くなるのはやむおえないところだ。

しかし一方で、すでに仮想世界とも思える「首相会見」で当の人物が“8日”を“8月”と読み違えたり、それを字幕で瞬時(?)に“8日”へ修正する“公共放送”があったり、あるいは「誤解された」と言い訳に終始して感染受診の前提を削除する“専門家”たちが、臆することなく「新しい生活様式」とやらを提言することなどへ、次第に“慣れて”しまいそうな危機感を持つのもまた事実だ。

だから、とりあえずは、今の現実にどう対すべきかを喫緊の問題として考えなければいけないことは間違いないのだが、その反面、この機会にこそ落ち着いて世の中の動きを見直してみることも、もしかしたら必要なのではないかと思うようになった。それは、今までの予想をはるかに超えた愚劣な為政者や脆弱化した社会に加え、このところにわかに登場してきた“自粛警察”とも呼ばれる“公の正義”を振りかざす“自警団”の存在が一つの契機になっている。

匿名による摘発行為はこの国の暗く汚れた歴史的伝統を思い起こすが、それを暗黙に支持する者の存在を意識しなければ、そうそう表に出るものではない。差別感情を基層にした“ひがむ”心が起こす咎(とが)め立ての行動は、いつも誰かに喝采を送られ称揚されることを望んでいる。少なからぬメディアが営業自粛に応じない店や感染者の行動を追跡する様子をことさらに取り上げるのも、そこに通じる。同様に、ワイドショーでおだてられる権威主義的似非ポピュリストの屁理屈が、自らの言葉で考えない烏合の衆を煽っている。

こうした行動やそこに連なる言葉は、幼稚な子供の言いがかりに等しいが、一方で、命令や指示に従うことに慣れ親しんできた教育の影響もあるだろう。つまり、彼らの自己正当化は、それこそ“教師”や“上司”にこびへつらい、「目上」の存在に対して一度も抗しない隷従に端を発しているからだ。“正義”を振りかざして人を悪し様にののしる行為が、コロナ禍の世相を一層すさんだものにしているなら、そうした“呪い”から遠ざかることが今最も賢明な態度に違いない。

しかし一方で、すでに仮想世界とも思える「首相会見」で当の人物が“8日”を“8月”と読み違えたり、それを字幕で瞬時(?)に“8日”へ修正する“公共放送”があったり、あるいは「誤解された」と言い訳に終始して感染受診の前提を削除する“専門家”たちが、臆することなく「新しい生活様式」とやらを提言することなどへ、次第に“慣れて”しまいそうな危機感を持つのもまた事実だ。

だから、とりあえずは、今の現実にどう対すべきかを喫緊の問題として考えなければいけないことは間違いないのだが、その反面、この機会にこそ落ち着いて世の中の動きを見直してみることも、もしかしたら必要なのではないかと思うようになった。それは、今までの予想をはるかに超えた愚劣な為政者や脆弱化した社会に加え、このところにわかに登場してきた“自粛警察”とも呼ばれる“公の正義”を振りかざす“自警団”の存在が一つの契機になっている。

匿名による摘発行為はこの国の暗く汚れた歴史的伝統を思い起こすが、それを暗黙に支持する者の存在を意識しなければ、そうそう表に出るものではない。差別感情を基層にした“ひがむ”心が起こす咎(とが)め立ての行動は、いつも誰かに喝采を送られ称揚されることを望んでいる。少なからぬメディアが営業自粛に応じない店や感染者の行動を追跡する様子をことさらに取り上げるのも、そこに通じる。同様に、ワイドショーでおだてられる権威主義的似非ポピュリストの屁理屈が、自らの言葉で考えない烏合の衆を煽っている。

こうした行動やそこに連なる言葉は、幼稚な子供の言いがかりに等しいが、一方で、命令や指示に従うことに慣れ親しんできた教育の影響もあるだろう。つまり、彼らの自己正当化は、それこそ“教師”や“上司”にこびへつらい、「目上」の存在に対して一度も抗しない隷従に端を発しているからだ。“正義”を振りかざして人を悪し様にののしる行為が、コロナ禍の世相を一層すさんだものにしているなら、そうした“呪い”から遠ざかることが今最も賢明な態度に違いない。

自分で判断する ― 2020年05月10日 11:07

幼い頃から何かを強制されることが大嫌いで逃げ回ってばかりいた。小学生の頃、父親に反抗して今も指に火傷の跡が残る灸の“仕置き”を受けたことがある。中学では天体観測だと言って夜になるとよく外へ出かけた。高校で競馬同好会に入り、「○○ファン」と書いてある割引券が使える場末の映画館にも行った。

クラスの大半は私が落ちるだろうと予想した某企業を受験し、就職指導の教師が「政治的なことだけは書くな」と諭した課題の小作文に横須賀のミッドウェー母港化への懸念を書いたら、なぜか合格した。組織生え抜きのトップ就任を市民に呼び掛ける街頭行動には参加したが、組合は小分会の代議員を1期やっただけで下ろされた。

グループワークが苦手で、週一回泊まり班の酒肴の準備だけして一人先に寝た。一年後、別の職場に異動できたので、一人でできる仕事を探した。意味も良く分からないままにATGなど独立系の映画を名画座でたくさん観た。ある市民運動の事務局に関わりながらも、“被爆”の意味を考えたくて一人でヒロシマを訪ねた。その後、名もない市井の人々を描くシリーズドラマの映像調整を希望したら、単発ドラマでも複数の演出家から“声がかかる”ようになった。

保守設備の月刊報告、担当番組の作業報告を、誰に言われるでもなく自ら始め、制作現場を離れてからは機材調査を含む外勤の報告を上げ続けた。前例踏襲が嫌いで新採研修の講師にベテランではなく前年の新人を送って怒られた。それでも後進を育てることにだけ注力したら管理職になった。編集室運用の統括業務が多くなり、業務委託先のプロダクションからやって来る技術担当者全員の顔と名前を覚えいつも声を掛けた。

退職までの数年間、宿泊勤務以外は“自主的”に朝7時前に出勤し、現場の中堅クラスとの打合せ以外は、遅くとも19時には退勤した。上司との考課面接で「毎朝何をやっているのか」と聞かれたので、その日の朝にまとめたばかりの設備障害調査報告を見せたら、それからは何も言われなくなった。

強制したり指示しようとするものから逃げ続けてきた。だから今も請われて“自粛”などしない。ただ、新型コロナウィルスの“相互”の感染リスクを考えて出歩くことを控えているだけだ。元々人混みは嫌いである。現政府の発表やそれをそのまま報じる“広報”ニュースには信を置かない代わり、一部のメディアやSNSなど信頼性が高い複数の情報をもとに、自分で考え判断して決めている。それが、今も続く私の習い性である。

クラスの大半は私が落ちるだろうと予想した某企業を受験し、就職指導の教師が「政治的なことだけは書くな」と諭した課題の小作文に横須賀のミッドウェー母港化への懸念を書いたら、なぜか合格した。組織生え抜きのトップ就任を市民に呼び掛ける街頭行動には参加したが、組合は小分会の代議員を1期やっただけで下ろされた。

グループワークが苦手で、週一回泊まり班の酒肴の準備だけして一人先に寝た。一年後、別の職場に異動できたので、一人でできる仕事を探した。意味も良く分からないままにATGなど独立系の映画を名画座でたくさん観た。ある市民運動の事務局に関わりながらも、“被爆”の意味を考えたくて一人でヒロシマを訪ねた。その後、名もない市井の人々を描くシリーズドラマの映像調整を希望したら、単発ドラマでも複数の演出家から“声がかかる”ようになった。

保守設備の月刊報告、担当番組の作業報告を、誰に言われるでもなく自ら始め、制作現場を離れてからは機材調査を含む外勤の報告を上げ続けた。前例踏襲が嫌いで新採研修の講師にベテランではなく前年の新人を送って怒られた。それでも後進を育てることにだけ注力したら管理職になった。編集室運用の統括業務が多くなり、業務委託先のプロダクションからやって来る技術担当者全員の顔と名前を覚えいつも声を掛けた。

退職までの数年間、宿泊勤務以外は“自主的”に朝7時前に出勤し、現場の中堅クラスとの打合せ以外は、遅くとも19時には退勤した。上司との考課面接で「毎朝何をやっているのか」と聞かれたので、その日の朝にまとめたばかりの設備障害調査報告を見せたら、それからは何も言われなくなった。

強制したり指示しようとするものから逃げ続けてきた。だから今も請われて“自粛”などしない。ただ、新型コロナウィルスの“相互”の感染リスクを考えて出歩くことを控えているだけだ。元々人混みは嫌いである。現政府の発表やそれをそのまま報じる“広報”ニュースには信を置かない代わり、一部のメディアやSNSなど信頼性が高い複数の情報をもとに、自分で考え判断して決めている。それが、今も続く私の習い性である。

無害なひとを探す物語 ― 2020年05月11日 11:08

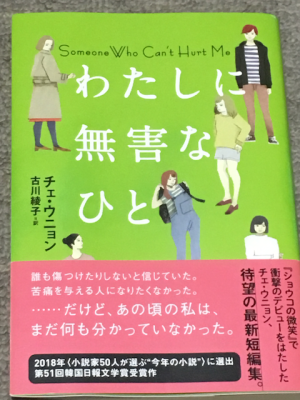

韓国の女性作家が大活躍しているように見えるのは、私のごく限られた情報摂取によるものなのだろうか。ミリオンセラーとなったチョ・ナムジュの『82年生まれ、キム・ジヨン』の邦訳が大きな話題を呼び、昨年秋に雑誌『文藝』が売り切れとなり、この数年続々と新作の邦訳が続いている。そのせいか、昨年来、1970~80年代生まれの韓国女性作家の作品を私もいくつか読んでいる。キム・リョリョン『優しい嘘』、キム・エラン『外は夏』、ピョン・ヘヨン『モンスーン』など。先月には、妙蓮寺の本屋「生活綴方」でチェ・ウニョンの新作短編集『わたしに無害なひと』を購入して、過日読み終えた。

世代も性別も大きく違う私が、韓国の新しいフェミニズムの勃興を背景に次々と翻訳出版される小説に関心を引かれるのは何故なのだろうか。生活の基層に儒教文化を色濃く残す東アジアの隣国ということもあって、小説の舞台や人間関係に共通するところは多いが、それを自国の作家ではなく、隣国の年若い女性作家の視点で読み直してみたいという欲求がどこかにあるのかもしれない。あたかも特定の光を通すフィルターのように。

近年、若い世代が抱えている両国共通の問題は多い。「ウェブトゥーン」から生まれたドラマ『未生』にも特徴的に描かれているような“社畜”と呼ばれる過酷な企業内差別や、そもそもその列にも並べない非正規職の実態もある。“○○ハラスメント”が一体いくつあるのかと数えるほど、一部の学校や企業には前時代的な慣行が残っていて、そうした強い同調圧力によるしわ寄せを最も尖鋭的に受けたのが、新自由主義下の韓国の女性たちだった。『応答せよ』というドラマシリーズの進化にも見られるように、年々民主化前後の現代史を遡って厳しい統制社会の記憶を想い出しても、もう「大丈夫だ」と言える韓国の市民意識の昂揚が、依然として社会構造の底辺にあった若年女性たちの声を挙げる背中を押したような気がする。

以前なら“マイノリティー”という言葉で括られて社会学の対象に押し込められていた人達の声が、現実を背景にした具体的な表現を得て、広く理解されるようになってきた。だから、『わたしに無害なひと』の登場人物はみな、多様に拡がっていく「わたしに無害なひと」との関係を再構築してゆく物語なのだと思う。時に、“♯MeToo”と言いながら…。

世代も性別も大きく違う私が、韓国の新しいフェミニズムの勃興を背景に次々と翻訳出版される小説に関心を引かれるのは何故なのだろうか。生活の基層に儒教文化を色濃く残す東アジアの隣国ということもあって、小説の舞台や人間関係に共通するところは多いが、それを自国の作家ではなく、隣国の年若い女性作家の視点で読み直してみたいという欲求がどこかにあるのかもしれない。あたかも特定の光を通すフィルターのように。

近年、若い世代が抱えている両国共通の問題は多い。「ウェブトゥーン」から生まれたドラマ『未生』にも特徴的に描かれているような“社畜”と呼ばれる過酷な企業内差別や、そもそもその列にも並べない非正規職の実態もある。“○○ハラスメント”が一体いくつあるのかと数えるほど、一部の学校や企業には前時代的な慣行が残っていて、そうした強い同調圧力によるしわ寄せを最も尖鋭的に受けたのが、新自由主義下の韓国の女性たちだった。『応答せよ』というドラマシリーズの進化にも見られるように、年々民主化前後の現代史を遡って厳しい統制社会の記憶を想い出しても、もう「大丈夫だ」と言える韓国の市民意識の昂揚が、依然として社会構造の底辺にあった若年女性たちの声を挙げる背中を押したような気がする。

以前なら“マイノリティー”という言葉で括られて社会学の対象に押し込められていた人達の声が、現実を背景にした具体的な表現を得て、広く理解されるようになってきた。だから、『わたしに無害なひと』の登場人物はみな、多様に拡がっていく「わたしに無害なひと」との関係を再構築してゆく物語なのだと思う。時に、“♯MeToo”と言いながら…。

オンライン狂言ワークショップ ― 2020年05月12日 11:10

先月末よりネットワーク上で開かれる狂言のWS(ワークショップ)に参加している。安田登さん率いる天籟能メンバーのひとり和泉流狂言方の奥津健太郎さんが、普段親子に向けて開いているWSをオンライン版にして大人単独にも解放してくれた。自作のスライド資料なども使って演目を易しく解説しながら、高校2年になる息子健一郎さんと共に、自宅の稽古場での実演を披露する。今までに取り上げられた演目は「盆山」・「神鳴(雷)」・「柿山伏」。動物の擬態や自然現象の擬人化という狂言ならではの趣向で、特徴的な所作がたくさん出てくる。オンラインなので、衣装は黒紋付きと袴だが、かえって想像力を働かせて見ることになる。これを観た子どもたちの内に、将来舞台へ立つ者が現れたとき、コロナの時代が生み出した新しい伝統の継承として語り伝えられることだろう。